Translations à babelfish.altavista.com/translate.dyn for Chinese - Deutsch - Español - Français - Italiano - Japanese - Korean - Portuguese or www.freetranslations.com for French - German - Italian - Norwegian - Portuguese - Spanish. |

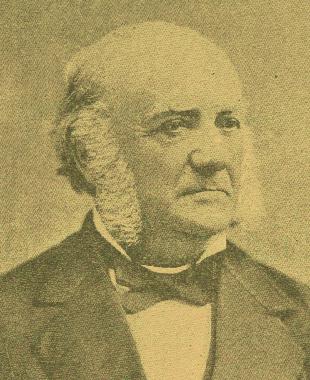

| Bienvenu à le livre, Physiologie Sociale: Le Tabac, Qui Contient Le Plus Violent des Poisons, La Nicotine Abrége-t-il l'Existence? Est-il Cause de la Dégénérescence Physique et Morale des Sociétés Modernes? (1876), par Dr Hippolyte Adéon Depierris (1810-1889). Pour aller à la table des matières immédiatement, cliquetez ici. |

Physiologie Sociale: Le Tabac,

Qui Contient

Le Plus Violent des Poisons,

La Nicotine Abrége-t-il l'Existence?

Est-il Cause

de la Dégénérescence Physique et Morale

des Sociétés Modernes?

par Le Dr H. A. Depierris

(Paris: Dentu, 1876,

reprinted and edited,

E. Flammarion, 1898)

| Ed. Note: Exemples de sujets:

|

|

Depuis trois siècles, une foule de savants se sont occupés du tabac au point de vue social, économique, hygiénique, physiologique et pathologique; mais personne, croyons-nous, n'a étudié la question avec autant de persévérance, aucun auteur ne l'a traitée avec autant d'ampleur sous toutes ses faces, que le Dr A. Depierris, président d'honneur de la Société contre l'abus du tabac, dans son immortel ouvrage ayant pour titre: Physiologie sociale, et pour sous-titre: Le tabac, qui contient le plus violent des poisons, abrège-t-il l'existence? est-il cause de la dégénérescence physique et morale des sociétés modernes? La première édition, publiée en 1876 à 3000 exemplaires, est épuisée, et le moment est venu d'en publier une nouvelle en exécution du testament suivant:

Nous engageons vivement tous les amis de l'humanité et surtout de la jeunesse à propager ce remarquable ouvrage parmi leurs connaissances et à le faire entrer dans les bibliothèques publiques. Pour le Conseil d'administration de là Société contre

Le Président: E. DECROIX.

Pour traiter convenablement un sujet en apparence aussi superficiel et aussi ingrat que le tabac, il nous a fallu entrer dans des démonstrations d'anatomie et de physiologie que nous avons cherché à mettre à la portée de toutes les intelligences. Les docteurs nous excuseront la simplicité et parfois l'originalité de nos théories. Ce livre n'est point fait pour eux; car ils en savent, au moins, autant que nous sur le véritable rôle du tabac dans notre civilisation moderne. Nous avons écrit pour tout le monde; car notre sujet intéresse tout le monde. Et s'il s'offre à la méditation de tous, nous désirons surtout avoir, pour nous critiquer ou nous approuver, autant de lecteurs qu'il y a de consommateurs de tabac, sans distinction de sexe, d'âge ou de condition sociale. On fait des romans historiques pour graver plus profondément dans l'esprit, par le charme de l'intérêt et les séductions de la lecture, les grands enseignements de l'Histoire. Le tabac nous aura donne l'occasion d'essayer un roman physiologique, pour arriver à détruire un grand préjugé social. Nous avons cherché, par la variété des épisodes de ce travail, à en écarter la monotonie et l'ennui, et à contraindre le lecteur, fût-il un Nicotphile des plus endurcis, à nous lire jusqu'au bout. Car la curiosité, au moins, l'attachera à la réalité de nos révélations et de nos tableaux, où il aura bien souvent l'occasion de se reconnaître, comme si nous l'avions peint lui-même. Et s'il ne trouve pas dans ce livre des raisons suffisantes p'our lui faire renoncer au tabac, comme on renonce résolument à une mystification ou à une erreur, il y aura au moins recueilli quelques notions qui l'aideront parfois à se rendre compte à lui-même comment il vit, et à distinguer ce qui peut faire la force ou la faiblesse de son organisme. EFFETS DU TABAC SUR LES SOCIÉTÉS MODERNES De nos jours plus que jamais, depuis un demi-siècle, on répète partout ces paroles désespérantes pour l'avenir de nos sociétés:

Et, pour confirmer ces idées, les statisticiens nous disent:

Les commissions de recrutement constatent que la moyenne de la taille baisse, que la force physique s'étiole au point que la chance d'un bon numéro, si l'on tirait encore au sort, n'existerait pour ainsi dire plus, pour dispenser un conscrit du service militaire; le grand nombre des impropres à la carrière des armes obligeant à chercher des valides dans tous les jeunes gens de la classe. Les moralistes et les jurisconsultes affirment que les mœurs se relâchent, que les tendances au mal dominent les inspirations du bien, que la criminalité grandit. Les physiologistes constatent que la beauté du type physique, bien loin de s'élever, abaisse son niveau vers la déformation et le crétinisme, et que l'intelligence, servie par des organes imparfaits, s'abîme dans les mille formes de l'aliénation mentale et de l'idiotisme, dont nos établissements spéciaux deviennent de plus en plus insuffisants à contenir les innombrables victimes.

Il prend dans ses étables une race d'animaux appauvrie, il lui donne l'aliment nécessaire, il la préserve de l'intempérie des saisons, il la soigne, en un mot, et cette race se régénère; elle se développe en chair, en formes et en instincts dont nos plus simples éleveurs savent tirer, à leur profit, tous les avantages. Et les végétaux? Par des soins, de l'hygiène et de la culture, ne les faisons-nous pas parvenir à un luxe de développement, à une somme de qualités que leur nature primitive et modeste semblait leur avoir refusés? L'homme a donc la puissance d'améliorer tout ce qu'il cultive. Et pourtant sa civilisation, qui n'est autre chose que la culture de son être effectuée par lui-même, ne fait que s'appauvrir dans la manifestation des facultés primitives que Dieu lui a données.

désirs; c'est qu'à côté de la science et de l'enseignement qui donnent l'aliment à ses hautes aspirations artistiques, religieuses et morales, à côté de toutes ces sources de perfections où puisent largement ses deux éléments, corps et ame, qui, par l'harmonie de leurs rapports, font l'unité de son être, il existe une cause de perturbation organique et morale inconnue aux générations qui nous ont précédés, et qui pèse fatalement sur la nôtre.

Avant de nous arrêter à discuter la valeur de cette cause de notre abaissement moral, qui entraînerait alors, comme conséquence, notre abaissement physique, examinons d'abord si elle n'est pas plus fictive que réelle. La première réflexion qui s'offre tout naturellement à l'esprit, c'est que les religions et les cultes, dans l'humanité, sont bien variés; et si les ministres de la foi catholique se plaignent de l'irréligion de leurs adeptes, les ministres du culte protestant, les pasteurs de Moïse, de Mahomet, de Confucius, trouvent peut-être que leurs troupeaux marchent avec toute l'éner- gie de la foi, avec persévérance et succès, dans les voies qu'ils leur enseignent, pour arriver à Dieu. Ces récriminations du clergé catholique qui accuse d'irréligion ceux qu'il dirige, se fondent-elles bien sur une réalité palpable? Elles s'adressent surtout à la France, à l'Italie, à l'Espagne, ces trois filles de l'Église; et peut-on dire, avec raison, qu'en ces temps de décadence physique et morale, les églises soient moins fréquentées, qu'on s'y recueille avec moins de confiance et de piété, qu'on y prie avec moins de ferveur que dans les temps passés? Je ne connais pas assez la situation religieuse de l'Italie et de l'Espagne pour rien en dire; mais quant à mon pays, à la France, je vois que tout s'y passe aujourd'hui comme je le voyais il y a plus d'un demi-siècle, sous la Restauration, qu'on ne suspectera pas d'avoir été une époque d'impiété. Pas un enfant n'y naît, pas un être n'y meurt, sans que la cloche de l'égalise ne reporte vers Dieu, comme source de toute chose, la joie ou le deuil de la famille. Et si quelques intelligences, déviées par ce mal social dont nous recherchons ici la cause, s'abaissent dans la dégradationjusqu'à douter de Dieu, jusqu'à le nier même, combien, à côté de ces rares exceptions, ne voit-on pas de milliers d'individus qui, dans l'obscurité et l'ignorance des âges précédents, n'auraient connu du Créateur que le nom: mais qui, éclairés aujourd'hui du flambeau de l'instruction et par l'étude des sciences modernes, pénétrent dans l'intimité de l'essence et des œuvres de Dieu, comme cause première, comprennent l'immensité de sa grandeur, et s'inclinent humblement et religieusement devant elle?

Et que ceux qui en douteraient la suivent sur les nouveaux continents dont elle fait journellement la conquête, pour y régner en souveraine. Là, ils pourront constater que partout où un groupe d'hommes se rencontrent, en pleine liberté de faire le bien ou le mal, sans organisation sociale, sans lois, à quelque nation, à quelque culte qu'ils appartiennent, leur première aspiration est de bâtir la maison de Dieu. Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que l'on ne voit nulle part autant d'églises, toutes pieusement et assidûment fréquentées, que dans le Nouveau-Monde, où l'homme jouit, sans restriction, de la liberté de conscience ; où l'Église est entièrement en dehors de l'État, et où les fidèles seuls s'imposent spontanément pour les frais de la pratique de leur culte.

Là, rien ne les contraint, ni ne les pousse à des manifestations pieuses; ils obéissent au seul sentiment religieux de leur âme. Et là aussi pourtant, l'humanité dégénère! Ainsi se trouve confirmé ce fait: que la civilisation et le progrès, au lieu d'écarter l'homme de Dieu, l'en rapprochent; et ainsi s'atténue considérablement, si elle ne tombe pas en entier, cette affirmation venue de si haut, et édictée par le Syllabus: que notre dégénérescence n'est causée que par l'abandon que nous faisons de la Foi et du Culte de nos pères.

Cherchons la vérité, dans le vague de ces assertions. Il y a toujours eu, dans toutes les transformations politiques et sociales par où a passé l'humanité, des classes privilégiées par le rang et la fortune, qui ont eu en partage toutes les jouissances de la vie, quand toutes les misères étaient dévolues aux classes inférieures. A-t-on jamais dit que ces heureux d'alors dégénéraient, parce que, usant gaiment leur fortune à ce qu'on appelle vulgairement bien vivre, ils habitaient dans des hôtels somptueux, demandaient aux artistes des jouissances pour leurs sens, recherchaient les festins où la variété et la délicatesse des mets, le luxe des liqueurs excitaient journellement la lenteur de leur appétit; sacrifiant plus qu'on ne le fait aujourd'hui au culte de l'alcôve, partageant les moments perdus entre l'entraînement des salons et l'émotion des théâtres? Ce genre de vie, qui tout au plus pouvait les amollir, ne les abâtardissait pas; puisque c'était dans cette classe d'heureux que se recrutaient toutes les capacités nécessaires aux carrières privilégiées, aux professions libérales, à l'administration de l'État, à la Guerre. Qu'a fait le progrès dans la civilisation moderne? Il a élevé à la participation du bien-être le plus grand nombre des déshérités d'alors. A ceux qui avaient faim, qui avaient froid, il a donné des vivres sur la table, du feu dans le foyer. A la chaumière humide et obscure il a substitué l'habitation bourgeoise aérée et coquette. Dans la hiérarchie des classes, il a changé la bure pour le coton, le coton pour la soie. Dans la frivolité de la parure, il a substitué l'argent au cuivre, l'or à l'argent, le diamant à l'or. Il a substitué le moyen de transport à la marche forcée, l'assistance de la machine à l'épuisement du travail. Voilà, entre tant d'autres choses, ce qu'a fait le progrès pour la condition physique de l'homme. Qui pourrait dire que toutes ces modifications, au lieu de l'abâtardir, n'auraient pas dû l'élever dans la perfection matérielle?

L'homme, dans ce milieu d'instruction qui l'éclaire, grandit aux yeux de sa propre conscience, et ce qui l'élève si haut dans la connaissance et l'estime de lui-même ne saurait le faire dégénérer; c'est-à-dire descendre.

Ils disent: que les sociétés ne tuent pas les hommes, sous prétexte de les punir; que l'appareil légal de la mort, que le bourreau disparaissent ou se cachent, et le peuple n'ira plus se repaître de ce spectacle de meurtres juridiques qui, au lieu de l'arrêter devant l'idée du crime, par l'image sanglante du cnâtiment, ne fait que l'y pousser; car de semblables tableaux émoussent ses répugnances instinctives et innées, pour l'abandonner à ses mauvais instincts, sans terreur du sang qu'il va répandre, parce que ses yeux sont habitués à le voir couler sur les places, aux jours des exécutions publiques.

Si la vue des exécutions sanglantes pouvait pousser l'homme au meurtre et le rendre avide du sang et de la vie de ses semblables, à quelle élévation dans le crime n'auraient pas dû atteindre les sociétés formées à la civilisation païenne, alors que partout le peuple, a quelque classe, a quelque sexe, a quelque âge qu'il appartînt, venait, comme a des jours de fête, assister dans les amphithéâtres à des hécatombes d'hommes armés les uns contre les autres pour s'entre-détruire, pour le plus grand amusement d'un public enthousiaste? Les martyrs de ces orgies de sang n'étaient pas des criminels a qui la société demandait, par la mort, réparation du mal qu'ils lui avaient fait dans leur vie; c'étaient des vaincus que les chances de la guerre avaient livrés sans force à leurs vainqueurs. C'étaient les apôtres d'une foi nouvelle, disputant à tous les Dieux qu'adoraient les païens les droits du Dieu unique qu'adorent les Israélites, les Mahométans et les Chrétiens. Et, si nous marchons plus avant dans les siècles, ne voyons-nous pas les bûchers de l'inquisition chrétienne, remplaçant les amphithéâtres des païens, donner aux peuples, en spectacle, les cris et les douleurs d'êtres humains se tordant dans les flammes, pour expier sur un bûcher le crime d'hérésie ou de dissidence dans la foi; et d'autres crimes qui ne sont pourtant dans le cœur humain que des vertus; celui, par exemple, d'avoir, comme notre Jeanne d'Arc [1412-1431], qui fut aussi brûlée vive, bien aimé son pays malheureux et envahi, et d'avoir puni par les armes l'insolente arrogance de l'ennemi qui l'opprimait? Si nous nous rapprochons encore de notre époque, aux âges de la féodalité, sans rappeler le sauvage supplice de la roue ou de l'arrachement des membres d'un malheureux, attaché à des chevaux qui l'écartelaient tout vivant, sous les yeux du public, combien ne voyait-on pas les appareils de mort de la justice se dresser pour punir ce qui ne serait aujourd'hui que de légers délits? Et si nous avançons encore dans notre temps, ceux qui ont vu le premier quart de notre siècle, alors que la justice criminelle avait des sévérités qu'elle n'a plus de nos jours, se rappelleront que le couteau triangulaire des hautes-œuvres faisait tomber bien des têtes qui lui échappent aujourd'hui, par l'introduction dans nos Codes modernes de la question des circonstances atténuantes posée à l'humanité du jury. Ils se rappelleront avoir vu sur les places publiques, les jours que les marchés ou les fêtes y réunissaient le plus de monde, des malheureux frappés par la loi de la peine du carcan. Les membres chargés de chaînes, le cou tenu à un poteau d'estrade par un collier de fer, ils montraient, durant de longues heures, à la curiosité publique, leur dégradation et leur honte. Ils se rappelleront ces foules se pressant autour des fourneaux où le bourreau chauffait ses fers, et, quand ils étaient rouge blanc, marquait sur la place publique à l'épaule, comme un bétail, des trois lettres T. F. T. ou T. F. P. les malheureux criminels que la justice humaine envoyait dans les bagnes, pour les travaux forcés, à temps ou à perpétuité, comme l'indiquaient les sinistres majuscules incrustées pour toujours dans leur chair. Si les générations qui ont assisté à tant de morts, à tant de tortures, à tant de mutilations fantaisistes ou légales sur des âtres humains, n'ont pas, par ces spectacles, été poussées aux meurtres, les philanthropes se trompent quand ils cherchent la cause des grands crimes qui viennent si souvent, de nos jours, révolter notre humanité et nos consciences, dans la contagion de l'exemple que donne la justice par ses exécutions sanglantes, relativement rares, mises en scène devant le public. En résumant les réflexions qui précèdent, on arrive à conclure qu'il ne faut pas chercher dans un ordre métaphysique ou social, qui a toujours existé, les causes toutes récentes et actuelles de la dégénérescence physique et morale qui afflige notre époque, par le triste tableau de ses réalités incontestables. La médecine, plus positive dans ses rapports avec l'organisation intime et matérielle de notre être, s'est aussi frappée de la décadence contemporaine et rapide de l'homme, dont l'éducation physique et la conservation rentrent dans ses attributions. S'appuvant sur ce vieil adage, qui puise sa véracité dans la sanction de l'expérience et du temps: Mens sana in corpore sano (la santé physique fait la santé morale [sound mind in sound body]), elle a cherché, dans ce grand accident où s'abîment nos deux organismes, si le mal qui les afflige les frappe simultanément, ou si la lésion de l'une n'entraîne pas, comme conséquence, tous les dérèglements de l'autre. Or, ce qui frappe tout d'abord le médecin que l'àge et l'expérience ont mûri, c'est que l'homme physique s'étiole au milieu de tout le bien-être matériel que lui donnent: l'hygiène, qui le préserve des maladies; les asiles et les crèches, qui protègent son enfance; les hôpitaux, qui soignent ses maladies et sa vieillesse; la philanthropie et la mutualité, qui l'assistent partout où il est malheureux. Dans toutes ces conditions de prospérité et de bien-être, qui devraient l'améliorer, il dégénère! L'organisation politique et humanitaire de notre époque, la mieux en harmonie avec ses besoins matériels et sociaux qui ait jamais existé, ne l'empêche pas de déchoir. Et sa dégénérescence physique précède toujours son abaissement moral, dont elle semble être la cause, en retournant l'adage, j'allais dire l'axiome que j'ai cité plus haut: Mens insana in corpore insano (le moral est malade quand le corps souffre). La philosophie, d'ailleurs, n'a-t-elle pas défini l'homme: UNE INTELLIGENCE SERVIE PAR DES ORGANES? Or, si l'intelligence s'écarte des voies de Dieu, si elle a ses aberrations, ses folies, si elle prend le mal pour le bien, si elle donne la haine au lieu de l'amour, la vengeance au lieu du pardon, si elle suit le chemin du crime au lieu de marcher dans la voie de la vertu, c'est que les organes qui la servent ont perdu leur perfection primitive et créée.

Si l'aliment et la génération sont les grands secrets de la conservation, de l'amélioration des êtres vivants et de leurs types, cherchons ce que l'homme, dans sa civilisation moderne, a pu rencontrer fatalement ou introduire imprudemment d'éléments perturbateurs dans ces grandes fonctions dont l'accomplissement, dans l'ordre et les lois de la nature, est la condition essentielle et la garantie indispensable de sa vie. L'homme ne souffre point aujourd'hui, surtout sur la terre privilégiée de France, de circonstances fatales agissant sur sa nutrition. Il étend tous les jours les ressources de sa vie matérielle, par les conquêtes de l'agriculture, par les facilités de relations commerciales et la liberté des échanges, à grandes distances, de toutes les substances alibiles que lui donne abondamment la terre, dans ses productions libérales et spontanées, ou quand elle est sollicitée par le travail qui la féconde et l'oblige à produire. Avec la vapeur qui sillonne les mers, les réseaux de routes de fer qui enveloppent le globe, l'électricité qui porte, en quelques heures, les demandes du commerce à travers tous les continents, le temps des famines et même des disettes est depuis longtemps passé. Ce qu'une partie de la terre refuse accidentellement à ses habitants, les autres parties mieux pourvues le leur envoient. L'aliment ingéré, sous le rapport de sa qualité et de son abondance, ne fait donc pas défaut à l'homme. Mais il vit aussi d'un aliment gazeux qui l'environne, dans une atmosphère où il puise sans cesse les principes les plus essentiels a son existence, puisqu'elle s'éteint aussitôt que cet aliment lui manque. Il puise dans l'atmosphère, par l'absorption pulmonaire et cutanée, l'oxygène de l'air et de la vapeur d'eau. Cet aliment gazeux, dont la science connaît la composition la plus conforme à notre existence, peut subir des altérations, par des miasmes ou principes délétères suspendus dans l'atmosphère. De nos jours, sous le rappport de l'hygiène atmosphérique, rien n'est à désirer; rien ne manque non plus à l'abondance et à la qualité des eaux potables. Partout des administrations éclairées, dans les municipalités, les eaux et forêts, les ponts et chaussées, présidente à la propreté des villes, à la salubrité des logements, au dessèchement des marais. Toute cause d'impureté atmosphérique est partout recherchée et aussitôt éloignée. Sous le rapport des aliments que l'homme s'assimile par la digestion et par l'absorption, ingesta et circumfusa, il se trouverait donc dans les conditions les plus favorables, non seulement à sa conservation, mais à toutes les améliorations ouvertes a sa nature perfectible. Et pourtant il dégénère! . . .

En matérialisant cette légende, toute mystique, on peut dire qu'au milieu du bien-être que les progrès de la civilisation ont si largement répandu sur notre époque, nous nous sommes laissé dominer par la tentation et les sens. Notre volonté a dénaturé nos instincts: elle a imposé à nos usages, comme un aliment de notre être, des substances dont les effets toxiques et délétères ne produisent en nous des sensations de plaisir ou d'ivresse qu'en dégradant notre organisme. Nous avons touché à ce qui était défendu, au fruit de l'arbre du mal, qui est incompatible avec le fonctionnement régulier de nos organes. A l'aliment qui doit entretenir notre vie, nous avons ajouté, comme fantaisie ou comme luxe, le poison qui la détruit.

L'opium et l'alcool ont depuis longtemps subi le jugement de l'observation, de la science et du sens commun, qui ont donné à l'opium toute la part néfaste qui lui revient dans le temps d'arrêt et la marche rétrograde de la vieille civilisation des peuples de l'Extrême-Orient. Quel est l'Européen qui ne considère pas aujourd'hui comme une race inférieure à la sienne ces fumeurs et ces mangeurs d'opium répandus dans toute l'Asie? Ces aines de l'humanité se sont arrêtés dans la civilisation, dont ils nous ont transmis les rayons, quand leur cerveau s'est eng-ourdi au milieu des vapeurs du pavot somnifère. Qui de nous ne jette pas une pensée de compassion, en même temps que de blâme, à ces pauvres Asiatiques, qui savourent avec un bonheur ineffable une drogue que la médecine nous donne pour endormir nos souffrances dans les maladies, et que nous lui dérobons bien souvent, comme poison, pour en finir, par le suicide, avec les misères de la vie? Tous ces ravagées que fait l'opium chez des peuples qui vivent bien loin de nous, nous ne les connaissons que par la tradition, par l'histoire ou par les récits des voyag'eurs qui en ont été témoins. Les idées que nous en concevons ne sont pas aussi nettes, aussi frappantes que celles qui nous viennent du spectacle d'abaissement et de dégradation que donnent les sociétés européennes dominées par l'habitude de l'alcool. Eh bien! L'usage de l'opium et de l'alcool, ces vieux vices de la nature humaine que toute conscience sage réprouve, sont bien loin de jouer un rôle aussi néfaste que le tabac, ce vice récent dans la décadence de l'nhumanité.

Ni l'arsenic, ni la noix vomique, qui donne la strychnine; ni le pavot, qui donne l'opium et la morphine; ni le laurier-rosé qui donne l'acide prussiquo: ni la jusquiame, ni la belladone, ni l'aconit, ni la ciguë, qui donnent des poisons qui tuent notre organisme, ne sont à comparer au poison du tabac, à la NICOTINE, qui le foudroie. Voyez, après tout cela, quelle bizarrerie dans l'esprit humain! Parmi les adorateurs du tabac, il en est beaucoup qui ont assisté, dans les cours et les laboratoires de chimie, aux expériences effrayantes sur les effets toxiques de cette plante, et qui la fument et la mâchent quand même; et ils n'oseraient pas, de peur de s'empoisonner, toucher de leurs lèvres une herbe réputée vénéneuse, dans l'opinion vulgaire: l'aconit, le datura, la ciguë, par exemple. C'est que ceux-là sont déjà sous la domination impérieuse du tyran qui les préoccupera toute leur existence. Leur appétit perverti leur a rendu le tabac aussi nécessaire que l'aliment le plus naturel. Ils travaillent pour lui comme pour le pain de tous les jours ; car il fig-ure au budget de leurs dépenses indispensables. Ils aspirent après lui autant qu'après un excellent repas. C'est un modificateur nécessaire à leur organisation détraquée. Quand ils n'en ont pas, elle souffre; quand ils le savourent, elle se sent allégée, pour souffrir encore, . . . et toujours. Et, de toutes ces sensations, ils concluent que la science se trompe, que le tabac ne fait pas mourir, qu'il aide, au contraire, à vivre et à bien vivre.

Sitôt qu'un agent destructeur de l'économie pénètre dans ses profondeurs mystérieuses, que ce soient les miasmes des marais Pontins ou l'élément toxique d'un végétal, morphine, strychnine ou nicotine, le principe vital, se détournant des fonctions naturelles auxquelles il avait mission de présider, entre en lutte contre cet envahisseur illicite de l'organisme. Toute la vie se trouble dans des agitations qui sont presque une agonie. Si le principe vital est assez abondant, assez fort, il s'identifie avec le poison, qu'il prend corps à corps, pour ainsi dire, et le neutralise. Si, par contraire, le poison est en excès, la vie est perdue. Que les fumeurs se rappellent leurs premières sensations quand ils ont commencé à absorber par les muqueuses de la bouche, des narines et des poumons, la fumée enivrante du tabac. Ces éblouissements, ces sueurs froides, ces vertiges, ces nausées, dont ils souffraient, puisqu'ils cessaient de fumer, et dont ils se faisaient un jeu, quand ils étaient passés, c'était la lutte du principe vital, de l'influx nerveux contre l'agent toxique. Et, la lutte recommençant tous les jours, pour arriver à l'habitude, le principe vital remportait toujours sur son adversaire une victoire devenue de plus en plus facile. Mais ce principe vital, qui, dans chaque individu, a des proportions et une puissance limitées à la consommation de l'organisme auquel il préside, s'use dans la lutte journalière et intermittente qu'il a à soutenir contre l'élément destructeur. Ce qui est employé à la neutralisation du poison manque à l'entretien régulier des fonctions organiques. La vie entre en langueur, car elle ne fonctionne plus qu'avec une partie de sa puissance. Dans son essence intellectuelle, les idées se recueillent mal; les sentiments du beau, qui constituent l'art, s'émoussent; le sens moral délire. Dans son essence matérielle, l'estomac, le poumon, le cœur, fontionnent en désordre. C'est l'état maladif chronique qui mène à la dégénérescence de l'individu et de l'espèce. Par là s'explique la variété d'action des poisons en général et du tabac en particulier sur des sujets différents. Tel individu, chez qui la vie surabonde, chez qui le principe vital coule à pleins nerfs, pourra absorber et neutraliser une quantité de poison représentée par quatre, par exemple, sans on être sensiblement incommodé; tandis que cette même quantité tuera un être plus faible: un enfant, un valétudinaire, un vieillard. Un phénomène que les fumeurs ont ressenti, vient à l'appui de cette affirmation de la science. Dès qu'ils sont malades, ils ne peuvent plus fumer. Pourquoi? C'est que dans toute maladie il y a diminution de la vie; puisque, si la maladie continue, elle conduit nécessairement, fatalement à la mort. Le principe vital s'est amoindri en quantité ou en énergie, et toute sa puissance est nécessaire pour soutenir l'organisme dérangé et plus ou moins en danger de périr. Il n'y a plus rien à en détourner pour annihiler les éléments toxiques; et voilà comment le fumeur malade en ressent les effets plus qu'aux jours des premières épreuves, lorsque l'enfantillage, l'entraînement de l'exemple, la pression d'une erreur, le firent commencer à fumer.

La force de l'habitude où, pour parler le language physiologique, la puissance de réaction vitale, qui sont des éléments changeants et périssables, s'épuiseront toujours, dans un temps plus ou moins rapproché, contre la violence du poison qui est toujours la même et que rien ne fatigue. Or, si la vie s'épuise chez l'individu fatalement adonné a l'usage d'un poison, elle devra s'épuiser aussi, à plus forte raison, dans l'espèce que cet individu détérioré a mission de reproduire. Le NICOTINE donnera naissance à des êtres qui auront toute sa complexion défectueuse et maladive; sa descendance sera entachée du vice originel, comme la descen- dance du phtisique, du scrofuleux, du syphilitique, etc., etc. Tous ces disgraciés de l'humanité qui pullulent dans nos sociétés modernes, la perdraient sans retour, dans la pureté de son type, s'il n'était entré dans la sagesse du Créateur de fixer un point d'arrêt à ces générations défectueuses. Ces êtres qui s'abaissent vers le crétinisme, sont frappés de stérilité en eux-mêmes ou dans leur descendance la plus rapprochée. Ils rentrent ainsi dans la grande loi naturelle qui régit tous les êtres se reproduisant par des germes, dans le règne animal comme dans le règne végétal. Elle veut, pour la conservation de l'intégrité des espèces, qui dégénéreraient sans cela en monstruosités, que tout être altéré dans son type, par dégénérescence ou par croisement, soit dépossédé de la faculté de se reproduire, comme il arrive au crétin et au mulet.

A quoi devons-nous chercher à attribuer ces grands maux, sinon à une cause qui, après les avoir précédés, marche parallèlement avec eux, grandit avec eux? Or, cette cause, de quelque côté qu'on la cherche, on no saurait plus véritablement la trouver que dans le TABAC;

qui, dans moins d'un demi-siècle, de relégué qu'il était, comme malsain, malséant et malpropre, dans la cantine des casernes, la poulaine des vaisseaux, le bouge et la taverne des faubourgs, les cours des prisons, s'est imposé à la fashion et à l'élégance, dans nos places et nos promenades publiques; et trône, tout étonné de ses succès, dans la mansarde du pauvre, la salle à mander du riche et les boudoirs dorés des princes: partout accepté comme un passe-temps naturel et coquet, partout recherché comme un des plaisirs les plus innocents, une des jouissances les plus agréables à nos sens.

Il y a un ou deux siècles, si des dissertations pour et contre sont demeurées sans conclusions définitives sur le mérite ou le danger de ce nouveau-venu, c'est qu'il n'avait pas encore suffisamment fait ses preuves; il n'avait pas passé par le creuset du temps et de l'expérience. D'ailleurs, les grands intérêts d'argent qui s'attachaient alors, comme toujours, à son commerce ou à son monopole, faisaient taire tout ce qui aurait pu le déprécier. Dans ces temps de superstition et de ténèbres, il était tombé dans le domaine des charlatans et des alchimistes qui, par raison de lucre, exaltaient ses vertus curatives, et en faisaient une panacée à tous les maux. Que de victimes n'a-t-il pas du faire alors, dans ce milieu de crédulité et d'ignorance! La médecine moderne, éclairée par la chimie qui lui a démontré sa nature insidieuse et les dangers de son usage, l'a rejeté depuis long-temps de son domaine et de ses formulaires. Mais c'était, dans le principe, un si grand guérisseur, que l'opinion publique, s'insurgeant contre la science, décida que lorsqu'il ne guérissait pas les maux physiques, il devait certainement guérir les maladies morales: le désœuvrement, l'ennui; et c'est aujourd'hui la seule vertu qu'on s'accorde à lui reconnaître. Et ces propriétés nouvelles, si elles pouvaient être un mérite, dans notre siècle où tout est activité et vie, et, où jamais un instant inoccupé ne devrait laisser place au désœuvrement et à l'ennui, il les a ursupées, comme les qualités curatives qu'on lui croyait alors, et qu'il n'a jamais eues. Non, le tabac ne distrait pas; il ne désennuie pas! Il assujettit au contraire, il crée des besoins factices, dont bien souvent on souffre, quand on ne peut pas les satisfaire. Il ôte à l'homme la santé, qui est le premier des biens contre l'ennui; il communique l'acreté de son poison à sa nature primitivement laborieuse, douce et bonne: il le rend mou, mélancolique, rêveur, maniaque, méchant, ennuyé de tout, fatigué de tout, excepté du tabac lui-même, qui fait presque exclusivement la jouissance de sa vie, dont il abrège toujours le terme, sous toutes les formes de la maladie ou de l'épuisement. Voilà comment on pourrait peut-être dire que le tabac détruit l'ennui; et, si c'était vrai, ce ne serait toujours qu'après l'avoir fait naître. Et les consommateurs de tabac seraient-ils donc si malheureux que partout et toujours ils s'ennuient, puisqu'ils prisent, fument et chiquent partout, en quelque compagnie qu'ils se trouvent, sans s'inquiéter des dégoûts que, le plus souvent, ils inspirent!

restaient dans les archives des corps savants, que tout le monde ne lit pas. Enfin, quel que soit le tabac devant l'humanité, utile ou indifférent, bienfaiteur ou dangereux, ami ou ennemi, il joue a son égard un rôle trop important, par l'immense étendue de son usage, pour ne pas mériter de temps en temps une monographie. Je vais essayer d'en ajouter une à tant d'autres. Je dirai de ce grand favori de nos jours ce que nous en a appris l'histoire, ce que nous en a révélé la science. J'y ajouterai les impressions de ma vieille expérience qui l'observe depuis plus de cinquante ans; laissant à la conscience publique le soin de le juger, quand elle saura d'où il nous vient, ce qu'il a été, ce qu'il est. DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUE. Vers la fin du quinzième siècle, quand Gênes, Venise et Marseille se partageaient le commerce du monde, la navigation, sortant à peine de son enfance, n'osait que côtoyer les continents. Son grand contre était la Méditerranée, qui baignait de ses flots tranquilles les côtes de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, ces trois grandes terres que l'on désigne encore sous le nom collectif de monde connu des anciens. Déjà la voile avait remplacé la rame pour faire mouvoir sur l'onde les barques et les galères qui servaient aux échanges du commerce. La puissance motrice grandissant, la barque grandissait; elle était devenue navire, qui allait lui-même devenir vaisseau. Les navigateurs avaient franchi les Colonnes d'Hercule, qui étaient pour nos ancêtres l'extrémité du monde, et qui servaient de limites aux deux points extrêmes de l'Europe et de l'Afrique, aujourd'hui Gibraltar et Tanger, dans l'Espagne et dans le Maroc. Mais on se tenait toujours à la navigation des côtes. On avait découvert, dans les parages de l'Afrique, les îles Canaries, les Açores, le cap Vert, le cap de Bonne-Espérance. L'esprit du temps était aux découvertes qui, tout en étendant les connaissances humaines, apportaient au commerce de nouveaux éléments d'échange et de prospérité. Alors un hardi navigateur, un homme au jugement pénétrant et aux convictions persévérantes, Christophe Colomb, capitaine de la marine marchande de Gènes, avait compris que cet Océan nouveau, dont le détroit de Gibraltar ouvrait les portes, devait avoir des terres pour limites, comme la Méditerranée qu'il avait, dans ses nombreux voyages, parcourue en tous sens. Ce n'était plus pour lui qu'une question d'étendue; mais, cette étendue, il fallait la franchir! Bien souvent, dans ses excursions commerciales sur les côtes occidentales de l'Europe et de l'Afrique, il avait poussé ses bordées vers la terre qu'il sentait, dans son intuition profonde. Mais cet Océan était si large, si plein d'inconnu, de dangers et de tempêtes; sa barque était si frêle, son équipage et ses approvisionnements si peu en rapport avec une si grande entreprise, qu'après de longues journées et de longues nuits passées en vain à courir au large, il revenait sur la côte qu'il avait laissée, sans se décourager de son insuccès. Il rapportait décès excursions d'essai une conviction plus raisonnée et plus profonde, que la terre, au loin, dans l'Ouest, existait. Toutes ces impressions et ces espérances, il les disait aux commerçants de son pays. Il leur demandait de l'argent, des hommes et des navires, pour son entreprise d'exploration et de découverte, dont ils auraient eu, eux aussi, la gloire et les avantages. Mais, alors comme aujourd'hui, le commerce était positif et calculateur: il n'exposait rien pour des chances qui n'étaient pas certaines, La persévérance de Colomb croissait en proportion des obstacles que rencontrait la mise à exécution de ses projets. Son pays lui refusant de partager ses déceptions ou sa gloire, il s'adressa successivement aux cours de France et de Portugal, proposant ses idées et demandant à la marine militaire de ces deux pays les moyens de conduire à bonne fin ses espérances. C'était encore le temps des somnolences du moyen âge; le fanatisme religieux dominait tout; il repoussait toute idée d'innovation, éteignait toute lueur de progrès. Parler de découvrir un nouveau monde, c'était contester la vérité de la révélation et des Écritures. Car, si ce nouveau monde qu'annonçait Colomb était aussi peuplé d'hommes, d'où seraient venus ces hommes dont la sainte Bible n'avait pas révélé l'existence? Elle disait bien qu'Adam, père unique de l'humanité, ayant reçu de Dieu la faveur de peupler la terre, trois de ces descendants, fils de Noe, échappés au déluge, s'étaient partagé, pour y perpétuer leur race, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Il manquait un quatrième propagateur pour un quatrième monde, si l'on venait à le trouver. En effet, la découverte d'un nouveau monde habité, au milieu des Océans sans bornes que les navigateurs n'avaient jamais traversés, causa tellement, plus tard, d'embarras aux théologiens de l'époque, qu'ils se demandèrent si les habitants du nouveau continent étaient bien des hommes créés à l'image de Dieu. Beaucoup les regardaient comme des espèces d'orangsoutangs, et, au dire d'un historien du nom de Paw, la même question fut débattue en Amérique même, au concile de Lima, en 1583, où plusieurs prélats persistèrent à penser qu'on ne devait pas les admettre aux sacrements de l'Église. Ainsi, devant la raison de foi surtout, Colomb passa, en Portugal et en France, pour un rêveur, dont les hallucinations devaient être écartées. Ce fut alors qu'il vint exposer ses vues à la Cour de Ferdinand [1479-1516] et d'Isabelle [1474-1504], souverains d'Aragon et de Castille. Les raisons qui l'avaient fait évincer auprès des gouvernements de France et de Portugal se présentèrent plus puissantes encore en Espagne. Il avait de plus contre lui toute l'influence des grands officiers de la marine de l'État, qui ne pouvaient admettre qu'un simple capitaine marchand pût avoir des idées raisonnables sur des faits de leur compétence, auxquels ils ne songeaient pas eux-mêmes. La reine Isabelle, frappée de l'originalité de l'idée de Co- lomb, prit à cœur de prêter toute son influence et sa protection à une entreprise dont le succès possible lui souriait, en lui réservant un mérite que de puissants souverains refusaient. Elle patrona de tout son pouvoir les projets de Colomb, qui signa, le 17 avril 1492, un traité qui lui conférait des privilèges égaux à ceux des amiraux de Castille et d'Aragon, le nommait vice-roi à perpétuité et héréditaires des terres et continents à découvrir, avec droit à un huitième des bénéfices de son expédition.

les relations et ses découvertes et les publia, tandis que la voix de Colomb restait muette dans le silence des cachots, au milieu des entraves de la persécution.

Le monde, à qui l'on ne disait rien de Colomb, ne voyait qu Améric Vespuce, dont le nom s'attachait aux récits merveilleux qui lui arrivaient des extrémités de cet Océan désormais ouvert à toutes les convoitises, à toutes les spéculations ambitieuses, à tous les rêves. C'est ainsi que le nom d'Améric fut donné à un monde qu'a découvert Colomb; c'est une usurpation contre laquelle proteste la justice de l'Histoire.

Ces hommes, de nature généreuse et bonne, accueillirent avec l'enthousiasme de l'hospitalité leurs nouveaux visiteurs. Mais la bonne harmonie ne dura pas longtemps. Au contact de deux races de nature et d'intérêts si opposés, la guerre éclata bientôt. Ces peuples primitifs, qui n'avaient pour se défendre que la massue la lance et la flèche, succombèrent dans des proportions effrayantes sous le canon, l'arquebuse et le glaive des Européens. On jugera de l'etendue de ces massacres par le fait suivant, que rapporte l'histoire:

L'année touchait à sa fin, dit l'historien M. A. Montenons, lorsque Colomb apprit que l'enlèvement de Caonabo avait soulevé l'île entière, et que les trois frères de ce prince assemblaient une nombreuse armée dans la Vega Real. Les Castillans capables de service ne montaient pas à plus de deux cents hommes d'infanterie et vingt cavaliers. Mais l'amiral y joignit vingt chiens d'attache, dans l'opinion que leurs morsures et leurs aboiements contribueraient autant que le sabre et la mousquetterie à répandre l'épouvante dans cette multitude d'Indiens nus et sans ordre. Il partit d'Isabelle le 24 mars 1494. A peine fut-il entré dans la Vega Real qu'il découvrit l'armée ennemie, forte de cent mille hommes, et commandée par Manicate, un des frères de Caonabo. Le commandant espagnol entreprit sur-le-champ de l'attaquer. Il trouva peu de résistance. Ces malheureux Indiens, dont la plupart n'avaient que leurs bras pour défense, ou qui n'étaient pas accoutumés du moins à des combats fort sanglants, furent étrangement surpris de voir tomber parmi eux des files entières, par le prompt effet des armes a feu: de voir trois ou quatre hommes enfilés à la fois par les longues épées des Espagnols; d'être foulés aux pieds des chevaux dont l'espèce leur était inconnue, parce qu'elle n'existait pas sur leur continent; et saisis par de gros matins qui leur sautaient a la gorge, avec d'horribles aboiements, les étranglaient d'abord, et mettaient facilement en pièces des corps nus dont aucune partie ne résistait à leurs dents. Bientôt le champ de bataille demeura couvert de morts; les autres prirent la fuite. L'amiral employa neuf à dix mois à faire des courses qui achevèrent de répandre la terreur dans toutes les parties de l'île. Il rencontra plusieurs fois les trois Caciques, nom des chefs de tribu, frères de Caonabo, avec le reste de leurs forces; et chaque rencontre fut une nouvelle victoire; car c'est de ce nom que les historiens appellent cet exécrable abus de la force destructive contre la faiblesse désarmée. Après les avoir assujettis, l'amiral leur imposa un tribut qui consistait, pour les voisins des mines, à payer par tête, de trois en trois mois, une petite mesure d'or, et, pour tous les autres, à fournir vingt-cinq livres de coton.

Si, dans ces guerres d'extermination qui ont presque entiè- rement anéanti une superbe race de cent cinquante millions d'hommes, les Européens avaient, pour détruire la puissance, de la poudre, les Américains avaient la subtilité du poison. Ils lançaient à leurs ennemis des flèches dont la blessure était instantanément mortelle. Tout guerrier portait dans son carquois, comme complément essentiel de son armure, un coquillage ou une petite noix de coco garnie d'une substance dans laquelle, pour donner la mort, il trempait la pointe de sa lance ou de ses flèches. La fabrication de ce poison était un arcano dont les secrets n'appartenaient qu'aux anciens et aux prêtres de leur culte idolâtre. Ils cherchaient cette substance dans les sucs de certains végétaux sur lesquels ils portaient, par-dessus tout, leur adoration. C'était, entre autres, un arbuste au port élégant, aux larges feuilles veloutées, à la fleur épanouie en forme de calice, que nos botanistes auraient classé dans la famille des solanées, comme le datura, la jusquiame, la belladone; toutes plantes auxquelles nous reconnaissons des propriétés vénéneuses et rapidement mortelles. C'est cette plante si chère et si précieuse aux sauvages de l'Amérique, qui l'adoraient comme un bon génie, comme un dieu: le dieu de la Vengeance, le dieu de la Délivrance de leur patrie, le dieu de la Mort, que nous apporta Nicot, le nicotiana tabacum; en un mot, le TABAC.

Ils la roulaient en petits paquets, qu'ils portaient pendus à leur ceinture et a leur cou; ils la brûlaient en gros faisceaux et dansaient dans la fumée épaisse que répandaient ses racines, ses tiges et ses feuilles a demi-desséchées; ils en glissaient des fragments dans la cavité d'un roseau ou d'un os, les brûlaient dans ce tube et en aspiraient la vapeur par la bouche et les narines. Il y avait, dans les pratiques et les mœurs de ces pauvres gens, tant de choses singulières, que les Européens furent bien longtemps avant d'en pénétrer les raisons ou les secrets. Etudiant ces idolâtres dans la partie extérieure do leur culte, qui les frappait le plus, ils virent qu'ils se prosternaient en adoration devant des végétaux et beaucoup d'autres objets. C'est que, chez les idolâtres, l'instinct religieux pousse à reconnaître deux principes: le principe du Mal, ou la Fatalité, qui est partout. Il s'attache toujours a nuire à la créature, qui, pour s'en préserver, se met sous la protection de Génies bien-faisants, personifiés dans une plante, un animal, une pierre, où il résident; dans tel objet, enfin, que l'imagination délirante et obscurcie de l'idolâtre aura rêvé.

Tous ces génies du Bien, que les Indiens appelaient Manitous, avaient, dans leurs croyances, des puissances protectrices différentes, suivant les services apparents et réels qu'ils leur rendaient. Un de leurs Manitous les plus vénérés était celui qui résidait dans la plante petun (tabac), qui leur donnait le pouvoir de se débarrasser, par la mort, de leurs ennemis; qui produisait sur leur être des impressions si frappantes, par la pénétration, qu'ils croyaient que le bon génie s'identifiait avec eux. Chacun avait d'ailleurs son Manitou de prédilection; chacun adorait sa plante, comme nos ancêtres primitifs, sur nos vieux continents, adoraient leur étoile, par un culte qui trouve encore beaucoup de croyants parmi nous. Le culte du grand Manitou se faisait en commun, quand on lui demandait assistance pour des malheurs publics, tels que les inondations, les sécheresses, les famines, les guerres intestines qui les armaient de tribus à tribus; l'invasion des enfants du Soleil (les Européens), venus d'Orient pour troubler les douceurs de leur vie et leur enlever la terre que Dieu leur avait donné. C'est un instinct inné dans l'humanité, qu'elle soit dans les ténèbres de la barbarie ou dans les splendeurs de la civilisation, de chercher dans la foi religieuse une consolation et un remède à tous les maux qui viennent l'affliger. Dans notre foi chrétienne, qui est aujourd'hui la civilisation religieuse la plus parfaite de l'humanité, n'attribuons-nous pas a certaines amulettes, a certaines médailles, des mérites de protection auxquels nous avons recours contre des maux qui nous affligent, contre des dangers que nous pouvons courir? Et sans aller bien loin, dans la guerre malheureuse qui, en 1870 et 1871, a jeté la douleur et la ruine dans notre pays, n'avons-nous pas vu des dames, religieusement convaincues, employer leurs loisirs à faire de petits scapulaires en flanelle blanche dentelée sur les bords, portant un cordon noir pour les suspendre au cou, sur lesquels elles brodaient à l'aiguille un cœur percé d'une flèche? Sous cette broderie symbolique on lisait cette inscription:

Et des dames pieuses, élite du grand monde de notre société chrétienne, allaient sur les places où s'exerçaient nos soldats, aux gares qu'encombraient les convois militaires, et jusque sur les champs de bataille, distribuer à pleines mains, à ces braves gens que les nécessités de la guerre appelaient des campagnes, ce pieux talisman qu'avait béni le prêtre, et qui devait détourner de leur poitrine les balles de l'ennemi. N'avons-nous pas vu, plus tard, un général fortemeut trempé dans la foi chrétienne, au milieu de nos discordes civiles, qui versaient sur le sein de la patrie un sang qui n'aurait dû servir qu'à la délivrer de l'invasion étrangère, n'avons-nous pas vu ce général, dans une grande cérémonie religieuse, dans une cathédrale de France, vouer à ce même Sacré-Cœur de Jésus ses soldats, zouaves pontificaux, légion de volontaires, qui, impuissants à sauver le pays de l'invasion, allaient exposer leur poitrine aux colères de la guerre civile, pour le salut de la religion, de l'ordre et de la société? Eh bien! tous ces talismans que la foi religieuse impose aux croyances humaines, les sauvages de l'Amérique les avaient cherchés dans la plante qu'ils adoraient, dans leur dieu Petun, dont la puissance, concentrée dans une goutte de matière, donnait la mort à leurs ennemis, imitant en cela les païens, qui adoraient le dieu qui tuait par la foudre, le Jupiter tonnant. Les ministres de leur culte, car l'idolâtrie a ses prêtres comme le paganisme et le monothéisme, se servaient du petun pour fanatiser leurs croyances aux jours des grandes fêtes, aux approches des grands événements et des batailles surtout. Ils le brûlaient comme dans nos temples nous brûlons l'encens. Au milieu de ses vapeurs qu'ils absorbaient, ils se mettaient dans un état d'ivresse narcotique qui n'était, à leur conscience et aux yeux de ces foules crédules et abusées, que la pénétration du génie protecteur qui leur apparaissait pour les inspirer et les conduire. Pour toutes ces pauvres créatures, chez qui le sentiment du patriotisme se révélait par le désir commun de chasser l'étranger, le besoin dominant était la guerre qui, seule, pouvait les délivrer de l'invasion; la guerre à forces inégales, contre des ennemis puissants qui exterminaient leur race; la guerre sainte, dans laquelle toutes leurs espérances reposaient dans leur bon génie Petun. Alors ces pauvres idolâtres, pour s'identifier avec leur mystérieux protecteur, se saturaient de ses vapeurs acres et brûlantes. Les guerriers surtout y puisaient un entraînement et des colères qui les faisaient braver la mort pour mieux la donner. Ils croyaient, en absorbant par la bouche et les narines la fumée du petun, s'approprier aussi la puissance de leur Dieu. Voilà pourquoi fumaient les indiens, que nous imitons si bien aujourd'hui, sans pourtant partager en rien leurs croyances religieuses. C'était la même superstition qui les poussait à manger leurs ennemis. Ces sauvages des Antilles qu'on appelait les Peaux-Rouges, les Anthropophages, étaient tellement fanatisés dans leurs convictions barbares, qu'ils mangeaient tous les européens qui tombaient vivants en leur pouvoir, pour s'assimiler leur force, leur vigueur, leur bravoure; en un mot, toutes les qualités de leurs ennemis, qu'ils reconnaissaient supérieurs à eux, puisqu'ils ne pouvaient parvenir à s'en délivrer. C'est aussi pour cette même raison qu'ils mangeaient le serpent à sonnette et s'abstenaient des autres; peut-être parce qu'ils empruntaient a ce terrible reptile, en même temps qu'au tabac, le venin dont ils empoisonnaient leurs flèches et leurs lances. Ainsi, pendant longtemps, deux fanatismes poussaient ces deux races d'hommes a s'entre détruire:

De cet ascendant religieux qu'avait le petun sur les sauvages d'Amérique (il découlait peut-être aussi) une influence non moins puissante sur leur esprit: l'influence curative dans les maladies. Il est dans les deux natures humaines, âme et corps, une corrélation, une affinité si intimes, que tout ce qui tient à l'élément religieux, en rapport avec l'âme, semble devoir agir aussi par expansion sur les maladies du corps. Dans la foi primitive du chrétien,

Chez le sauvage, dont la foi limitée est en rapport avec son intelligence rétréci, c'est le génie Petun qui guérit tous les maux. Les Européens, qui étaient peu disposés à croire à la divinité de Petun, dans le culte que les sauvages avaient pour lui, après avoir, a l'imitation des indigènes, éprouvé l'influence qu'il avait sur leurs sens, étaient portés à lui reconnaître les vertus curatives que leur attribuaient les Indiens. Alors cette plante, mystérieux Protée, dépouillant son essence divine qu'elle avait en Amérique, vint prendre place en souveraine sur le trône vacant de la médecine, au milieu des peuples civilisés de l'Europe du seizième siècle.

L'arrivée du tabac fut pour eux une bonne fortune. Les effets extraordinaires et inconnus de cette plante sur l'organisme humain la firent entrer d'emblée dans la médecine et dans toutes les sciences occultes qui tenaient de la magie.

Le tabac n'envahit pas avec une égale rapidité les différents États de l'Europe. Fray Romano Panc, missionnaire espagnol envoyé en Amérique pour y répandre le christianisme, avait, dans son contact avec les indigènes, observé la vénération qu'ils professaient pour cette plante. Il en envoya les premières graines à Charles-Quint en 1518, chargeant Cortez de les remettre lui-même au grand monarque. Elle se répandit ensuite en Portugal, où on la cultivait comme plante de curiosité et d'ornement. La noblesse élégante de l'arbuste, l'auréole de divinité et de guérisseur universel dont il s'entourait pai les mille légendes qui l'avaient accompagné sur le vieux continent, le faisaient rechercher par toutes les personnes éprises du merveilleux. C'est ainsi que fut amené à le connaître Nicot, ambassadeur de France à la Cour de Portugal. Il le présenta, en 1560, à Catherine de Médicis [1519-1589], reine et régente de France. CATHERINE DE MÉDICIS

Avant d'aller plus avant dans la légende du tabac, arrêtons nous un peu à sa marraine et sa patronne, Catherine de Médicis. L'herbe de Nicot se lie si intimement à la reine de France, qui fit son prestige et créa sa fortune, qu'il faut faire marcher de front l'histoire de ces deux individualités, qui remplirent cette époque d'impressions si profondes. Le passage de la Florentine, comme on l'appelait alors, à la Cour de France, y laissa pendant plus d'un demi-siècle, tant d'agitation, tant de souvenirs, qu'un grand nombre d'écrivains s'attachèrent à pénétrer toutes les particularités de sa vie. Les détails que nous donnons sur elle sont puisés dans doux de ses historiens spéciaux: Alberi et Destigny. Catherine de Médicis était fille d'une princesse de sang Bourbon, Madeleine de Latour, mariée à Laurent de Médicis, dont le chef de famille, si ton remonte aux souvenirs de l'histoire, n'était autre qu'un charbonnier enrichi et parvenu. Ses fils, devenus médecins, prirent le nom de leur profession, medici, d'où l'on fit Médicis. Et, ce qui confirme cette origine, c'est que les Médicis avaient pour armoiries cinq pilules sur un champ d'or. Catherine naquit le 13 avril 1519, à Florence, ce qui lui fit donner plus tard, dans le grand rôle qu'elle joua dans l'histoire, le nom de la Florentine. Sa mère mourut en lui donnant le jour. Son père la suivit bientôt dans la tombe. L'orpheline resta soumise aux soins de deux papes, ses oncles, Léon X, qui ne soigna que deux ans son enfance et mourut de mort subite, et le cardinal Jules de Médicis, élevé à la papauté le 5 novembre 1523, sous le nom de Clément VII, et qui était le seul parent restant de celle qui devait plus tard devenir une reine de France. Après la mort de Laurent de Médicis, son père, les parents de l'orpheline, imbus des idées superstitieuses qui dominaient les mœurs d'alors, avaient consulté les astrologues les plus renommés sur le sort et l'avenir deleur pupille.

Les papes avaient alors la haute direction des alliances royales dans les pays catholiques; et ce fut par l'influence de son oncle, Clément VII [1523-1534], qu'elle arriva à la Cour de France, en 1533, par son mariage avec Henri II [1547-1559], second fils de François Ier [1515-1547]. La jeune princesse, qui n'ignorait pas toutes les prédictions fatalistes dont elle avait'été l'objet, voulut les vérifier elle-même, et se lança dans toutes les excentricités de la magie. Elle admit dans son intimité tous les astrologues, les alchimistes, les nécromants les plus renommés du temps, et se livrait à toutes les pratiques de la sorcellerie. Elle interrogeait tous ces médiateurs mystiques entre elle et sa destinée, et tous lui répondaient qu'elle serait reine. Le dauphin François, frère aîné de son mari, la séparait du trône. Il mourut d'une mort si inattendue et si prompte, le 10 août 1536, qu'elle fit naître les soupçons d'un empoisonnement. Les oracles de la sorcellerie disaient vrai; les destinées de Catherine s'accomplissaient. La mort subite de François l'avait faite dauphine; la mort de François Ier, en 1547, la fit reine, par l'avènement au trône de son mari, sous le nom d'Henri II [1547-1559], héritier présomptif du roi François Ier, son père. La vie de Catherine, qui devait traverser cinq règnes orageux, dans une période de près de soixante ans, se partagea en deux moitiés bien tranchées. D'abord timide et muette, étrangère à la Cour de François Ier, sans prétention et sans parti, au milieu de tant de jalousies et de rivalités bruyantes; sans crédit, quoique jeune et belle, même sur le cœur de son mari, elle ne troubla d'aucune plainte la longue faveur de Diane de Poitiers, sa vieille rivale, dont l'insolence allait parfois jusqu'à prendre sa place. Il semble que sa première étude ait été de s'effacer pour vivre inaperçue, de se faire pardonner son titre d'étrangère et le peu de gloire que son alliance apportait à la couronne de France. Elle réussit, à force de diminuer son rôle, à vivre sans ennemis. Stérile encore, après dix ans de mariage, elle évita pourtant d'être répudiée, et ce fut un premier chef-d'œuvre de son adresse. Elle avait pour se diriger les conseils de son oncle, le pape Clément VII [1523-1534], qui, pour la consoler du délaissement dans lequel la tenait son royal époux, subjugué par l'ascendant de la belle Diane de Poitiers, lui faisait cette recommandation devenue historique:

Elle suivit les saintes exhortations qui lui venaient de Rome, et quand, après dix ans de mariage sans avoir eu d'enfants, Henri II allait passer pour stérile, elle lui donna trois fils qui devinrent trois rois: Excitant peu de défiance, Catherine était à même de beaucoup voir. Elle eut tout le loisir d'étudier son rôle et de mettre à profit cette longue vie de palais, dans ce folâtre essaim de nobles filles suivant les chasses galantes de Ghambord, et se faisant tour à tour, dit le chroniqueur, religieuses de Vénus et de Diane. C'est dans de telles dispositions d'esprit qu'elle devint veuve, par une circonstance toute de hasard, qui devait porter au plus haut paroxysme ses idées fatalistes. On célébrait le mariage du Dauphin, fils de Catherine, avec la jeune et belle reine d'Ecosse, Marie Stuart. Le 27 juin 1550, on préluda aux réjouissances publiques par un tournoi. Le roi [Henry II] lut un des tenants, avec trois des principaux seigneurs de la Cour. Après deux jours de combats et de joutes, Henri, déjà plusieurs fois vainqueur, voulut courir encore contre le comte de Montgomery. Dans cette lutte, le comte porta au roi un coup de lance qui brisa son casque, enleva sa visière, et lui perça l'œil droit et le front. Il succomba bientôt à cette blessure, à l'àge de quarante ans. Sa mort laissait Catherine reine et régente du trône de France, qui revenait à son fils mineur François II. Le sort servait au mieux les vœux de Catherine. La mort aplanissait toutes les difficultés qu'elle trouvait pour arriver au pouvoir souverain. Soit adresse ou maladresse, Montgomery venait de la débarrasser d'un mari indifférent et d'une rivale insolente. Elle régnait donc enfin, seule maîtresse des destinées de la France. Mais elle avait a côté d'elle Marie Stuart, sa belle-fille, dont la beauté lui portait ombrage et dont elle ne pouvait supporter l'ascendant qu'elle avait sur son fils. Elle l'éloigna de la Cour, en l'envoyant à Blois avec son mari, sous prétexte que ce déplacement serait avantageux à la santé du roi. François II, ce fils du miracle, qui vint au monde quand la reine et son époux passaient généralement pour stériles, avait eu le fatal héritage que laissent aux enfants les vices et la corruption des mœurs de leurs parents. Il était couvert d'une sorte de lèpre contre laquelle les ressources de l'art étaient impuissantes. Catherine, après avoir épuisé en vain toutes les ressources de l'alchimie et de la sorcellerie, l'envoya chercher l'air sur les bords de la Loire. A son arrivée dans la résidence royale du château de Blois, les bruits les plus alarmants désolèrent les campagnes. Des enfants en bas âge disparaissaient, et l'on disait que des émissaires du château les enlevaient clandestinement à leurs familles pour être massacrés et donner leur sang, comme remède, au jeune roi, qui le buvait tout chaud pour régénérer le sien dont la masse était corrompue. On en lavait aussi ses plaies pour les guérir. Cet horrible traitement demeurant sans effet sur la santé du roi, Catherine employa, pour le guérir, la panacée des Indes, le tabac, dont Nicot lui avait fait hommage. Elle la soumit aux élaborations de l'alchimie et aux pratiques cabalistiques de la sorcellerie pour en obtenir les vertus qu'elle donnait aux Indiens pour guérir tous les maux. Elle arriva, sans doute, à en extraire, sous une forme plus ou moins concentrée, ce principe toxique que les Indiens en retiraient pour empoisonner leurs flèches, et que, plus tard, découvrit le chimiste Vauquelin. Elle appliqua, sous forme d'onguent, sa panacée sur les ulcères à vif qui couvraient le corps du roi, et, par un effet d'absorption dont on ne se doutait guère alors, la panacée de la reine tua le roi [François II], qui ouvrit ainsi la série des victimes sans nombre que devait faire plus tard la plante de Nicot. Le roi [François II] était mort avec tous les symptômes et la rapidité que cause un empoisonnement. Aussi les médecins qui le soignaient furent-ils soupçonnés de ce crime, qui fit passer la couronne de France à Charles IX [1560-1574], toujours sous la régence de la reinemère, Catherine de Médicis. Elevée dans le palais des papes, elle y avait puisé des principes de superstition et d'intolérance qui avait perverti en elle le sentiment religieux. Eblouie de sa grande fortune, dont elle attribuait la cause aux charmes et aux sorcelleries dans lesquels elle avait une foi toute fervente, elle s'enfonçait de plus en plus dans les sombres mystères des sciences occultes. Elle se mit en relation avec les plus fameux astrologues, dont le nombre s'élevait alors à plus de dix mille. Elle était en rapport avec Gabriel Simeoni, pour implorer les secours de ses conseils. Elle demandait au célèbre Milanais Cardan un talisman dont la vertu magique pût la préserver de toute fâcheuse atteinte. Et, après la mort du savant Gauric, son astrologue ordinaire, à qui elle abandonnait toute sa foi superstitieuse, elle appela près d'elle le magicien Régnier, qui s'empara bientôt de toute sa confiance, et madame Castellane, que l'on renommait aussi pour sa science dans l'art des prédictions. Elle avait élevé au culte du fatalisme, à l'hôtel de Boissons, une colonne ou tourelle qui existe encore, adossée au bâtiment de la Halle au blé, à Paris. C'est du sommet de cette tour qu'elle interrogeait les astres et leur demandait des conseils dans toutes les circonstances importantes de sa vie privée et de l'administration de son royaume. De plus, cette reine catholique s'était laissé fasciner par les rapports merveilleux qu'elle avait lus dans les publications de son compatriote AméricVespuce, sur les usages des Indiens, dont les prêtres rendaient des oracles sous l'inspiration d'un bon génie, personnifié dans leur plante Petun (tabac). Elle avait conçu pour cette plante la même vénération qu'avaient pour elle les idolâtres; elle imitait les pratiques de ces pauvres fatalistes, qui espéraient tout d'elle et de ses inspirations sur leur imagination rétrécie. L'herbe favorite de la reine était partout. Elle étalait la majesté de sa tige, de ses feuilles et de sa corolle dans les jardins comme dans les boudoirs des palais royaux. Imitant les prêtres indiens, Catherine s'enfermait dans les couches épaisses de sa fumée; et là, sous l'influence des vapeurs narcotiques qui bouleversaient son cerveau par des sensations étranges, jusqu'alors inconnues, elle se croyait inspirée et prenait pour des conseils de son bon génie toutes les bizarres et folles impressions que lui causait cette ivresse extatique. Ainsi, cette organisation nerveuse, primitivement douce, sensible et bonne, se modifia tellement, sous la double in- fluence des idées superstitieuses et du narcotisme qu'elle puisait dans les émanations de la plante favorite, qu'elle se jeta dans toutes les aberrations monstrueuses où mène la toute-puissance au service du fanatisme et de la folie. C'est ainsi qu'elle conçut et organisa froidement, sous Charles IX [1560-1574], un des plus grands crimes qui soient jamais entrés dans une pensée humaine: la Saint-Barthélémy. Dans un de ces accès de délirium si fréquents chez les nicotinés, elle avait rêvé, sans doute, qu'elle devait faire à Dieu une offrande digne des grandes faveurs dont il l'avait comblée. Et quel sacrifice pouvait lui être plus agréable que le sang des hérétiques, dissidents de la vraie Foi? Ecoutons encore ce que dit l'histoire:

En 1575, un sieur Henry Etienne, écrivant sur Catherine de Médicis, disait, page 52:

A l'occasion du massacre de la Saint-Barthélémy [1572], le même auteur [Henry Etienne] écrit, page 73:

Catherine, par la mauvaise éducation qu'elle avait donnée à ses fils, et par l'ascendant qu'elle avait sur eux pour leur faire commettre toute sorte de crimes, avait soulevé contre elle et contre Henri III [1574-1589] le peuple et les seigneurs influents. De cette animosité naquit la Ligue, dont le but était de les faire tomber du trône. A la Ligue, Catherine et son fils opposèrent encore la trahison et le crime. Feignant une réconciliation avec le duc de Guise, le plus influent et le plus redoutable des ligueurs, ils l'attirèrent dans un guet-apens, au château d'Amboise, et le firent assassiner dans un corridor qui séparait leurs deux appartements, et d'où ils purent avoir la barbare, mais douce satisfaction d'entendre râler la victime sous le poignard des mignons de la Cour. Le cardinal de Guise, son frère, fut également égorgé le lendemain. Catherine fit brûler son corps et jeter ses cendres au vent, de peur que les ligueurs n'en fissent des reliques. Tout cela se passait en 1588, seize ans après la Saint-Barthélémy [1572]. En apprenant le massacre de ces deux principaux soutiens du christianisme et de la foi, la Cour de Rome lança contre les auteurs de ces crimes les foudres de l'excommunication. Soixante-dix docteurs réunis en Sorbonne déclarent Henri III [1574-1589] déchu du trône, et délièrent ses sujets du serment de fidélité. Catherine, en proie à ces frayeurs superstitieuses qui viennent, dans des moments solennels, frapper le cœur des grands criminels, s'éteignit dans les angoisses du remords que les foudres du pape avaient fait naître en elle. Sa mort fut regardée avec indifférence par son fils, qui fut aussi son complice. Il ne prit aucun soin de ses funérailles.

D'après ce que l'expérience nous a révélé sur les effets mystérieux et toxiques produits sur l'organisme humain par le Génie de la mort des Indiens idolâtres, leur dieu Petun, devenu l'idole des civilisés du dix-neuvième siècle, qui pourrait dire que cette reine, qui a ensanglanté l'histoire de tant de crimes, n'a pas été poussée à toutes ces monstruosités, si au-dessus de sa nature de femme, par abaissement de son esprit et de son cœur, desséchés et, dégradés dans les acres vapeurs du tabac, dont elle se saturait dans ses pratiques de sorcellerie et de fatalisme, comme s'en saturent, de nos jours, dans les tabagies et les tavernes, nos grands excentriques de la monomanie et du crime! CATHERINE DE MÉDICIS MARRAINE

Catherine débutait donc dans sa royale carrière, quand elle connut la plante do Nicot. Cette femme à l'enthousiasme ardent recherchait avec affectation, comme les parvenus, tout ce qui pouvait faire parler d'elle. Le grand Nostradamus, qu'elle admettait à la Cour, l'avait initiée déjà à tous les secrets de la magie et de l'astrologie. Fille de médecins, devenue reine, elle devait naturellement aspirer au don merveilleux de guérir. Par rivalité de privilège avec les rois de France, qui ne guérissaient, par droit divin, que les écrouelles, elle rêva de guérir tous les maux par sa propre puissance. Fanatique et superstitieuse, elle s'appropria la plante de Nicot, le dieu Petun, la panacée universelle des sauvages du Nouveau-Monde, en un mot le Tabac. Elle l'introduisit dans son royaume sous son tout-puissant patronage. Une reine ne pouvait moins faire pour un dieu d'idolâtres détrôné par le christianisme, et cherchant une position à la Cour des rois de France. Elle lui donna son nom: Catherinaire, Médicée, herbe a la Reine, avec le titre pompeux de panacée universelle. On l'appela aussi herbe sainte, herbe de Sainte-Croix, saine et sainte, vulnéraire des Indes, jusquiame du Pérou, panacée anthartique, herbe à tous les maux. Ainsi, pendant près de trente ans, Catherine de Médicis [1519-1589] employa toute son influence pour faire prévaloir dans ses États sa plante privilégiée. Soit fanatisme ou mode, l'usage du tabac, parti de si haut, devait rapidement se répandre dans tout le monde civilisé. La Cour de France, dès ce temps-là, avait tout le prestige et l'ascendant de l'initiative de la fashion. Ridicule ou bon ton, tout ce qui se faisait dans les palais royaux était, comme de nos jours, accepté avec engouement et sans contrôle de raison, par cet immense troupeau d'imitateurs qu'on appelle la nation. Pour se faire une idée de l'influence d'un haut patronage sur le succès des plus grands ridicules, qu'on se rappelle l'effet que produisit, à la Cour de Napoléon III [1852-1870], la première crinoline, qu'inaugura l'impératrice Eugénie pour dissimuler l'état intéressant où elle se trouvait alors. La crinoline de l'impératrice de France a fait le tour du monde. Toutes les nations ont subi la lourde importunité de cet encombrant vêtement. Pendant douze ans, les usines de tous les pays ont étiré en lames d'acier, pour ces cages à femmes et à enfants, beaucoup plus de métal qu'il n'en eût fallu pour une ligne de chemin de fer faisant le tour du globe. Et un beau jour, cette féerie de la mode disparut, sans raison, comme elle avait pris naissance; parce qu'il plut à l'impératrice de dresser en diadème les ondes dorées de sa luxuriante chevelure. A l'exagération de la crinoline déchue succéda alors une autre exagération non moins excentrique: celle de la coiffure. La tyrannie du chignon, dans sa toute-puissance, alors, domine encore le beau sexe pendant dix ans. Elle attendra, pour disparaître, qu'en l'absence d'une Cour de France, il naisse, dans nos hautes régions du bon ton, une fantaisienouvelle dont la simplicité, toute républicaine, remplacera dans la toilette des femmes ces monumentales couronnes où l'insuffisance des cheveux appelle à son secours toute sorte de matériaux d'emprunt. Si, dans nos sociétés éclairées, l'instinct d'imitation qui est le faible des êtres primitifs, est si puissant, que devait-il être en plein Moyen Age, sous Catherine de Médicis? Le tabac, prôné par la reine comme souverain en médecine et en magie, c'était l'étincelle électrique qui devait faire bondir tous les esprits. Par l'étendue du programme de sa puissance, il se recommandait à tous les âges, à tous les sexes. A l'instar de Catherine, qui l'employait dans ses pratiques de sorcellerie et de cabalistique, la curiosité superstitieuse des femmes lui demandait la solution de tous les problèmes secrets de leur vie. A l'instar des alchimistes qui l'employaient dans la droguerie, les bonnes grand'mères s'en servaient, suivant la formule du médecin Leander, en l'associant aux cendres des petites hirondelles brûlées toutes saignantes avec leurs nids, pour rendre la santé aux jeunes poitrinaires, qui mettaient en ce traitement toutes leurs espérances. Leur crédulité naïve leur disait que les hirondelles et le tabac, venant de bien loin, d'un monde inconnu, ne pouvaient être que des envoyées de Dieu pour les guérir. A l'exemple de Charles IX [1560-1574], a qui la reine le faisait prendre en poudre par le nez, pour purger les humeurs strumeuses de son cerveau, tous les hommes de bon ton le prisaient.

Les médecins et les alchimistes protestèrent contre cette invasion de la Catherinaire, herbe à tout guérir, qui n'était autre chose que la négation de la science et la spoliation de leur profession. Deux principes ou éléments formaient la base des sciences médicales d'alors: l'élément froid et l'élément chaud. Toute la matière médicale, sur laquelle opérait l'alchimie, avait pour mission d'agir contre ces deux principes d'où dérivaient toutes les maladies. La classification naturelle des drogues se réduisait donc à deux ordres: premier ordre, remèdes chauds, que l'on employait contre les maladies d'origine froide; deuxième ordre, remèdes froids, que l'on opposait aux affections de cause chaude. La science de la logique existait aussi, et elle n'admettait pas, de concert avec la raison, qu'un remède qui avait la prétention de guérir toutes les maladies, fût à la fois chaud et froid. L'herbe à la reine perdait donc d'emblée, par cette première objection fort juste et irréfutable, la moitié de son prestige et de sa vertu. Elle ne pouvait plus raisonnablement être considérée que comme une demi-panacée. Elle ne pouvait guérir que les maladies chaudes ou les maladies froides; elle avait à choisir. De là un grand schisme qui divisa les savants de la médecine et de l'alchimie. Le dogme de l'infaillibilité du pape posé à la décision du concile de 1870 [sous le pape Pius IX], ne souleva pas plus d'intérêt, ne captiva pas plus la curiosité que dut le faire alors l'appel, à la barre de la science, de l'herbe protégée par la toute-puissante reine Catherine de Médicis [1560-1574]. Alors plus que jamais existait pour les sciences médicales l'éternel adage: Hippocrate [460 - 377 B.C.E.] dit oui, et Gallien [130 - 200 C.E.] dit non. Il se forma deux camps dans lesquels on s'évertua à grandir ou à abaisser la puissance curative de l'herbe merveilleuse. L'histoire ne dit pas si, dans un troisième camp, on fit le recensement des victimes des expériences et de la lutte. Et tant de bruit se faisait pour savoir si l'herbe favorite de la reine avait des propriétés chaudes ou des propriétés froides! Les brochures, les pamphlets, les satires défrayèrent peu- dant plus d'un demi-siècle les spéculations des habiles et la croyance débonnaire du public. Jamais sujet n'a donné lieu à tant d'écrits, à tant de débats, à tant de controverses. C'était l'esprit de parti dans toute son effervescence. Et le tabac gagnait toujours en importance, par cette grande agitation que l'on faisait autour de lui. Chacun désirait le connaître; on voulait en avoir pour l'expérimenter et se faire juge entre les deux opinions opposées. Jamais engouement populaire n'avait été si grand. Ce dut être alors, mais dans des proportions infiniment plus étendues, le phénomène de séduction qui s'est produit en notre temps, à l'époque du choléra de 1834; quand le pharmacien [F. V.] Raspail [1794-1878], jetant dans le public sa théorie des animalcules parasites, vivant dans nos tissus et causant toutes nos maladies, proposa comme panacée universelle, devant guérir tous nos maux, le camphre, qui, selon lui, détruirait les insectes qui rongent nos organes quand nous sommes malades, comme il détruit les mites qui mangent nos habits. Qui n'a pas porté alors, en plein dix-neuvième siècle, son petit sachet de camphre préservateur? qui n'a pas fumé la cigarette Raspail, coquettement rangée dans un tuyau de plume fermé par du coton? Raspail a su convertir tant de tètes crédules à ses théories fantaisistes, qu'il a fait, en même temps que sa fortune personnelle, la fortune éphémère, il est vrai, du camphre guérisseur. Cet obscur inconnu, sortant si subitement des flacons poudreux des droguistes, aurait détrôné le tabac, si ce dernier n'avait eu pour lui l'auréole d'ancienneté et de divinité de son origine, le prestige royal qui l'avait introduit au milieu de populations moins incultes que celles d'où il venait, mais à qui il avait imposé déjà un nouveau fanatisme; s'il n'avait eu surtout le protectorat de l'État qui, pour en retirer des impôts usuraires, le soigne, le manipule, le tripote et le présente au public sous des formes si séduisantes qu'aucune faiblesse humaine ne saurait lui résister. LE TABAC ENTRE DANS LA MÉDECINE. —

Pendant que, dans les deux camps, défenseurs et ennemis du tabac rompaient des lances, sans succès décisif pour un côté ou pour l'autre, le commerce, habile à faire argent de tout, envoyait ses vaisseaux charger sur les côtes d'Amérique la plante tapageuse et à la mode. Elle poussait surtout naturellement dans l'archipel des Antilles, et on allait la chercher dans la petite île de Tabago, qui fait partie de ce groupe et qui avait appartenu primitivement aux Hollandais. C'est du nom de cette île que lui vint le nom de tabac; qui remplaça le nom de petun, qu'elle avait parmi les Indiens. Le tabac entra alors dans le domaine du trafic. C'était à qui, pour en vendre davantage, exalterait le plus ses qualités curatives et magiques. Chaque libelle à qui il fournissait un titre ou un sujet était un prospectus entraînant le public à la consommation et, par suite, à la vente. C'était le génie de la spéculation mis en pratique; ce même génie qui inspire, de nos jours, tous ces pompeux imprimés, où le traitement du docteur un tel; la Moutarde blanche, le café Ceze, la délicieuse Revalescière Dubarry, etc., etc., sont plus que suffisants pour guérir toutes les maladies de l'humanité, sans compter les con- currences que leur font, en autres pays, des substances non moins efficaces ni moins célèbres. Un de ces fanatiques, nommé Baillard, publiait vers le milieu du dix-septième siècle, une réclame où, après avoir exposé les merveilles de la catherinaire, pour guérir tous les maux sans exception, il terminait ainsi son dithyrambe:

Par toutes ces élucubrations répandues dans un public aussi superstitieux qu'ignorant, l'engluement pour le tabac était devenu si grand, les recettes qu'on retirait de sa vente étaient si considérables, qu'on l'acclimata pour la culture dans presque tous les Etats de l'Europe. Pour accaparer les bénéfices qu'il créait, des spéculateurs intrigants obtinrent des gouvernements le privilège de son commerce. Moyennant un impôt fixe qu'ils payaient, l'État protégeait un monopole qui était la source de fortunes immenses basées sur l'ignorance du peuple, l'exploitation de ses croyances erronées et de ses futilités dangereuses.